El día 14 de mayo de 2015, a las 17:45 h, viví uno de los momentos más importantes de mi existencia. A lo largo de mis cuarenta y cinco años de vida llevo acumulados muchos momentos malos y buenos. Por fortuna han sido más abundantes estos últimos que los primeros. En el plano personal, sin lugar a dudas, los días más importantes han sido los de mi graduación en la Universidad, mi boda con Silvia y el nacimiento de mis dos hijos: Alejandro y Sofía. Tampoco han faltado hechos significativos en mi vida profesional. Desde muy pequeño tuve la vocación de ser arqueólogo. Todo comenzó en las clases particulares de Don Cristóbal. Calculo que sería el año 1981. Entonces tenía doce años. En esas clases particulares conocí a Gustavo. Era un niño de mi edad, rubio, alto y con los ojos claros. Lo conocía del colegio y también por la tienda que sus padres tenían en la Plaza de los Reyes. La tienda se llamaba Safari y vendían zapatillas de deporte. Su madre tenía vínculos familiares, aunque lejanos con mi padre. Eran mis primos segundos o algo así.

Pues bien, un día Gustavo mientras que terminamos los ejercicios me comentó que en la Gran Vía, cerca de su casa, aparecían llaves antiguas, monedas y restos de vasija. Me llamó mucho la atención. No hacía mucho que había leído “Viaje al centro de la tierra” de Julio Verne y tenía fresco los misterios que encerraba la tierra. Tanto me intereso lo que me contaba Gustavo que al sábado siguiente quedé con él para que me indicará dónde encontraban esos “tesoros antiguos”. Aquel día me llevó hasta un punto de la parte meridional de la actual Gran Vía. Por entonces aquello era un gran descampado con muchas casas derruidas y otras en ruina. Creo recordar que el Ayuntamiento había iniciado un procedimiento de expropiación para construir lo que con el paso de los años se convertiría en la Avenida Sánchez Prados.

El lugar exacto de donde Gustavo y sus amigos excavaban buscando cosas antiguas era una terraplén bajo unas casas antiguas que podría tener unos dos metros y metros de altura. Un poco más alto de nuestros pequeños cuerpos se apreciaba un nivel con trozos de cerámica, huesos y metales. Como no llevábamos ningún tipo de herramienta nos ayudamos de un palo o de las simples manos para sacar algunos objetos. Sentí una gran emoción al excavar y sacar de la tierra piezas antiguas. Lógicamente éramos unos niños y no sabíamos nada de la cronología de aquellos fragmentos de cacharros que sacábamos de la tierra.

Tanto me gustó aquella experiencia que volví uno y otro día a aquel lugar para seguir buscando objetos antiguos. Iba allí al salir de clase al mediodía y también algunas tardes. Todo lo que encontraba lo metía en la mochila del colegio. Mi madre empezó a sospechar que algo estaba haciendo. Llegaba siempre con los pies y los pantalones manchados de tierra, algo todavía no extraño en unos tiempos en los que los niños aún jugábamos en la calle. Pero un día, no recuerdo muy bien cuando ni porqué, mi madre miró en mi mochila y encontró trozos de cerámica y un escardillo azul que había comprado en la “Ferretería Aguilar”. Los libros estaban manchados de tierra y, claro está, esto me costó una severa regañina. Al llegar mi padre a casa para comer mi madre le contó lo que había pasado. Y me pregunto: ¿Dónde has sacados esos trozos de cerámica? Y se lo expliqué. Me dijo que tuviera cuidado con la ropa y los libros, y que esos objetos tenía que entregarlos en Cultura. Y así lo hice. En aquellos tiempos la Dirección Provincial de Cultura estaba en el Paseo del Revellín, al lado de la casa de mi tío Manolo y mi tía Pili. El primer día que aparecí allí con mi bolsa de cerámica y otros objetos la cara de sorpresa fue mayúscula. No era normal que un niño de doce años llegará diciendo que había encontrado restos arqueológicos en la Gran Vía.

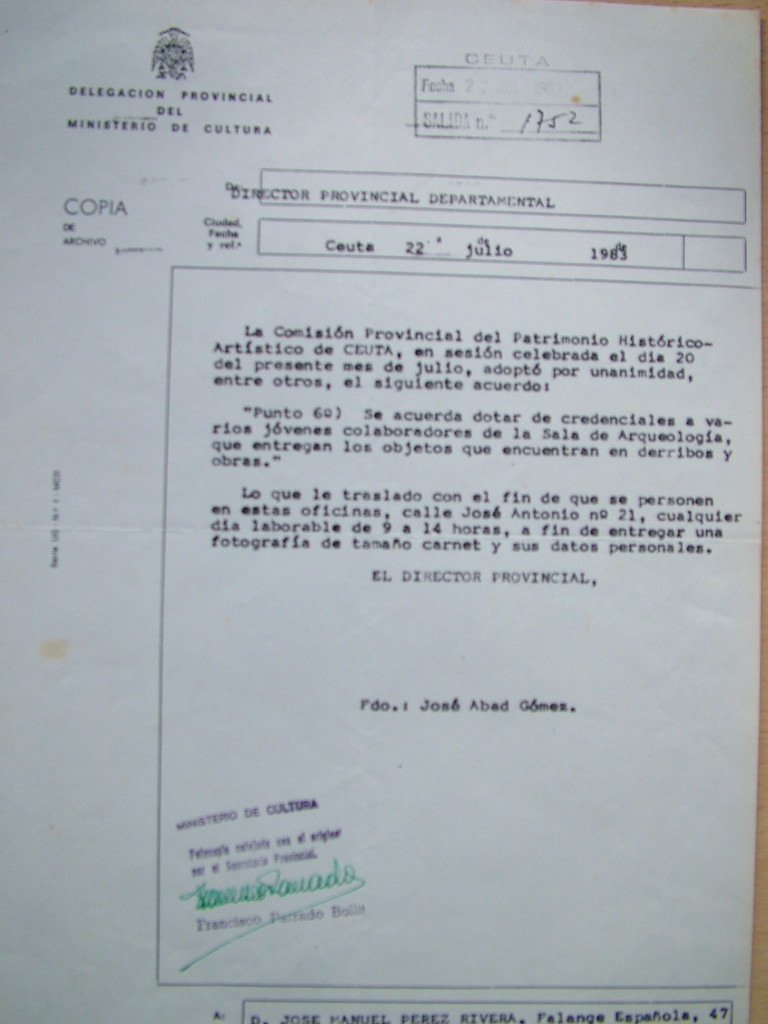

Con el paso del tiempo la sorpresa se convirtió en normalidad, pues era raro la semana en el que no llegaba allí con mi recopilación de piezas arqueológicas. En uno de esos días me dijeron que el Director Provincial de Cultura quería hablar conmigo. Como es lógico me puse muy nervioso. Me condujeron a su despacho. Era un señor con una gran barba, cara de buena persona y muy simpática. Su nombre era Pepe Abad. Me invitó a que me sentará enfrente de su mesa de despacho y me dijo: tengo una sorpresa para ti. Y me entrego una carta. En ella se decía que en la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico Artístico se había acordado “dotar de credenciales a varios jóvenes colaboradores de la Sala de Arqueología que entregan los objetos que encuentran en derribos y obras”.

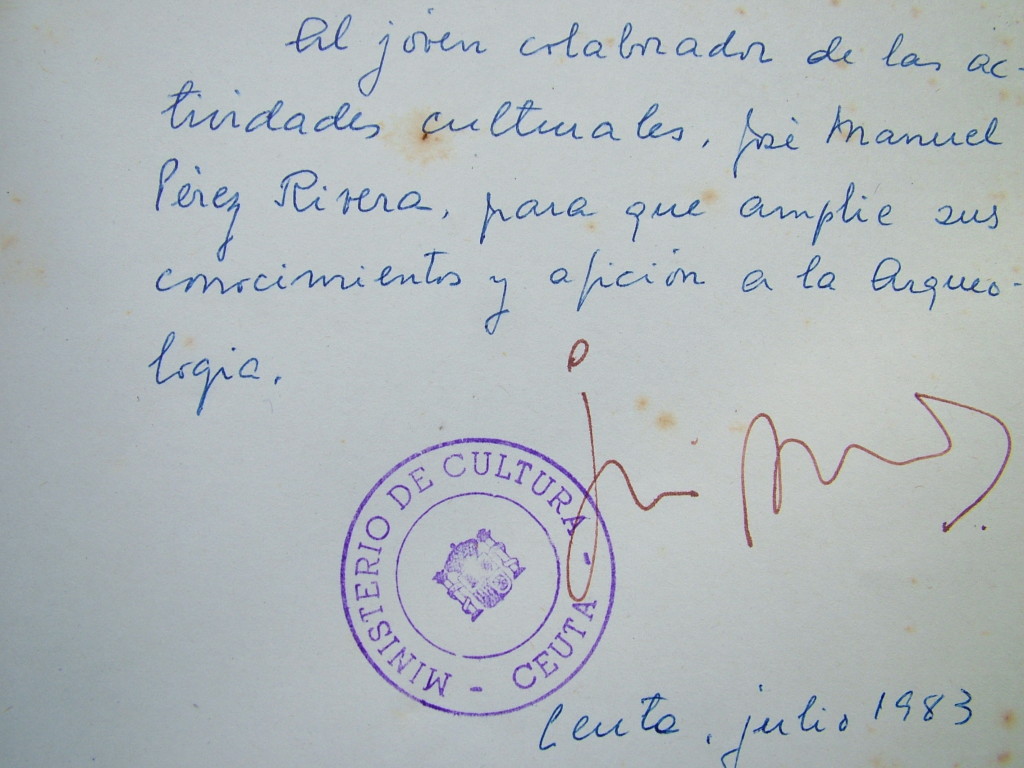

Pero no fue lo único que me dio. Con su voz amable me agradeció mi labor y me entregó un libro: “El Faraón de Oro” de Karl Bruckner. Antes de hacerlo me lo dedicó: “al joven colaborador de las actividades culturales, José Manuel Pérez Rivera, para que amplie sus conocimientos y afición a la arqueología. Ceuta, julio 1983”.

A los pocos días me entregaron mi carnet de “colaborador de investigaciones arqueológicas”. Estaba contentísimo.

Me comentaron que el Director de la Sala Municipal de Arqueología quería conocerme. Fui a verle a la desaparecida Sala de Arqueología que se encontraba en los jardines de la República Argentina. Me trató con mucho cariño. Era Don Emilio Fernández Sotelo. Me dijo que conocía a mi padre por el tema de la fotografía, a la que ambos eran aficionados. También me animó a que a partir de ese momento le llevará a él todo lo que encontraran y que me pasará por el museo siempre que quisiera y mis estudios me lo permitieran. Desde aquel día iba casi todos los sábados a la Sala de Arqueología para ayudar a Don Emilio y, sobre todo, para aprender que eran todos esos objetos que estaban expuestos en la Sala de Arqueología. De todos ellos el que más me impresionaba era el esqueleto humano que se encontraba en una vitrina ubicada en el centro del museo.

Al año siguiente de empezar a ir por la Sala de Arqueología Don Emilio me comentó que iban a empezar una excavación al principio de la calle Jaúdenes y que me pasará por el solar si quería echar una mano. Me encantaba la idea. Convencí a mi amigo Darío para que fuese conmigo. Y allí nos presentamos los dos. Yo con dieciséis años y Darío con quince dispuestos a convertirnos en arqueólogos. Sería las 18:00 de la tarde. Como era noviembre el día empezaba ya a oscurecer apenas pudimos hacer algo. Nos pusieron en el lado de la parcela que colindaba con la calle O’Donnel. Y tuvimos la suerte del principiante. Nada más empezar encontramos una moneda, concretamente un maravedí resellado. Fue mi primera experiencia en una excavación arqueológica. Seguí yendo todos los días a la excavación y los sábados por la mañana a la Sala de Arqueología. Así comenzó mi camino que me llevaría a convertirme en arqueólogo.

Han pasado más de treinta años. Antes de licenciarme participé en cerca de veinte excavaciones arqueológicas y una vez licenciado he dirigido o codirigido diecisiete intervenciones arqueológicas. Mi vida profesional no ha sido tan exitosa como la personal, pero no me puedo quejar. He tenido la oportunidad de trabajar en lo que me gusta. Cuando tenía casi asumido que mi actividad como arqueólogo era parte de mi pasado la diosa Fortuna me ha querido dar una nueva oportunidad. Como el Ave Fénix renazco de entre las cenizas para volver a mi labor de arqueólogo. He estado casi quince años sin coger un palustrín. Y se nota tanto en el plano psicológico como en el físico. Me duelen casi todas las articulaciones, aunque no he perdido del todo la agilidad y el olfato de arqueólogo.

A mi regreso a la arqueología he apreciado los profundos cambios que han afectado a mi manera de percibir y sentir. Antes nunca me preocupe del destino de los caracoles y las lagartijas que andaban por la zona de la excavación ni prestaba atención a las aves que merodeaban el solar.

También siento de otra manera. Durante mi carrera profesional he excavado muchas tumbas, pero nunca antes pensé en los sentimientos de los familiares que habían perdido a un ser querido.

En estos quince últimos años he madurado mucho en el plano intelectual. Han sido muchas lecturas y muchos momentos de reflexión de los que han surgido ideas que no hace mucho tiempo empecé a publicar primero en el blog “la renovación de la vida” y ahora en esta página dedicada al significado de la vida y la obra de Patrick Geddes. Aquella cita que tanto me emocionó de Schiller cuando la leí cada día cobra más sentido: “no existe la casualidad, y lo que se nos presenta como azar surge de las fuentes más profundas”. De igual modo, presentía que una cita, pero en este caso de Patrick Geddes, iba a ser fundamentales en mi vida: “no busques nada: la fortuna te busca a ti”. Le hice caso a Geddes y se ha cumplido su pronóstico. La fortuna me ha buscado para hacer un hallazgo arqueológico de extraordinaria relevancia.

No, no ha sido simple azar. Las fuerzas profundas a las que se refiere Schiller, ahora lo entiendo, han impulsado las velas de mi nave hasta llevarme hasta aquí. La misma fuerza que en forma de viento trajo la balsa de Ulises hasta esta tierra han dejado la semilla de mi alma para que brota del vientre de la Madre Tierra y contribuyera a la continua renovación de la vida que ella representa. Yo tenía que encontrar su imagen y debía estar preparado para entender cuál era el profundo significado de este hallazgo. Todo cobra sentido. Nada es casual.

Aún lo pienso y me parece mentira. ¿Por qué yo? El sentimiento que ahora me embarga es el de una enorme responsabilidad ¿Conseguiré estar a la altura? ¿Seré capaz de llevar este asunto como suficiente valentía, coraje, sabiduría, templanza y justicia? Sé que no estoy sólo. Percibo con intensidad esas fuerzas profundas de las que hablo que los antiguos griegos identificaron con las Nueve Musas del Parnaso y con la propia Madre Tierra: la Naturaleza. Cuento también con la fuerza y la cooperación de mi mujer, mis hijos, mis padres, hermanos y un pequeño, pero leal, círculo de amigos. Esta combinación de fuerzas profundas y seres queridos me ayudaran a cumplir mi destino.